Penulis: Muhamad Seha

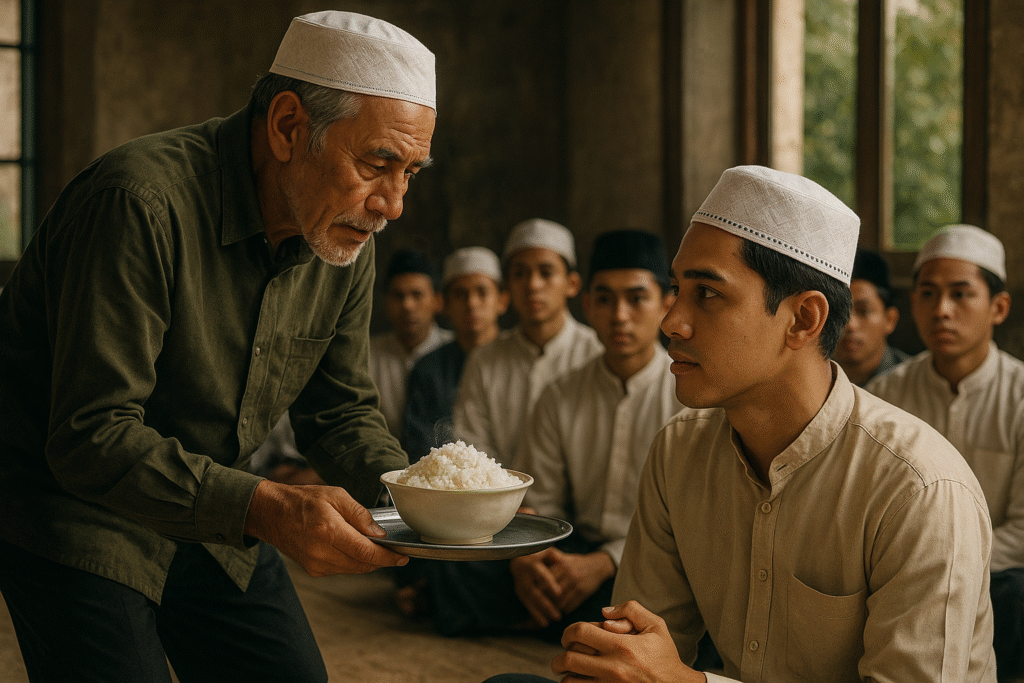

Konsep kepemimpinan dalam tradisi Islam tidaklah berhenti pada status atau kekuasaan, melainkan bermula dari kesediaan untuk melayani. Dalam kajian subuh di Ma’had, KH. Tatang Astarudin menegaskan pentingnya sikap khidmah (pelayanan) sebagai inti dari kepemimpinan. Bahkan, beliau sendiri menyatakan keinginannya untuk menjadi khādim al-ma’had (pelayan pesantren), bukan sekadar pemegang otoritas formal. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang posisi, melainkan tentang fungsi pelayanan terhadap sesama.

Secara teologis dan sosial, tidak ada kepemimpinan tanpa amanah. Amanah itu sendiri hanya sah jika ditunaikan sesuai dengan kapasitas dan kualitas individu dengan memperhatikan bibit, bebet, dan bobot seseorang. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu melakukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah amanah yang dipikul dan ditunaikan. Oleh karena itu, penunaian amanah menjadi tolok ukur sejati kepemimpinan, bukan elektabilitas atau ketenaran.

Beliau juga menekankan bahwa seseorang tidak akan dipercaya mengemban amanah besar jika amanah kecil saja tidak mampu ditunaikan. Analoginya sangat kontekstual: “Jangan bermimpi menjadi kepala desa, kalau jadi ketua RT saja tidak mampu.” Pesan ini secara tidak langsung mendorong para santri untuk tidak terjebak dalam ambisi yang tidak realistis tanpa terlebih dahulu membuktikan kemampuan dalam hal-hal kecil dan sederhana.

Di sisi lain, beliau mengangkat fenomena sosioekonomi yang mencemaskan yakni soal pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula potensi penganggurannya. Hal ini disebabkan oleh munculnya rasa gengsi terhadap pekerjaan kecil. Sebagian individu merasa tidak pantas melakukan pekerjaan sederhana karena merasa dirinya “sudah tinggi pendidikannya”. Padahal, keberhasilan justru milik mereka yang berani menghadapi kenyataan dan bersedia berjuang dari bawah serta siap fight dengan realitas hidup.Ironisnya, kehidupan sering kali memaksa seseorang untuk memimpin, meskipun tanpa kesiapan. Orang-orang yang terbiasa hidup nyaman dan pasif bisa saja suatu hari didesak keadaan untuk memimpin. Maka, pertanyaannya bukan lagi “siap atau tidak siap”, melainkan “apakah kita sudah melatih kesiapan itu sejak dini?”

KH. Tatang mendorong para santri untuk membiasakan diri melayani siapa pun dalam hal kebaikan, dan di sinilah konsep utilitarianisme memperoleh relevansinya. Menurut filsafat moral ini yang dikenalkan oleh tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa tindakan dianggap bernilai jika memberi manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh santri tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial yang mendalam.

Konsep ini kemudian dijelaskan lebih luas dalam teori rule and contribution, yaitu bahwa keberadaan seseorang dalam masyarakat atau negara ditentukan oleh peran dan kontribusinya. Sebuah negara dianggap eksis bukan hanya karena batas geografis, tetapi karena kontribusi aktif yang dilakukannya. Demikian pula individu: ia dianggap ada jika memiliki manfaat. Seseorang bisa hadir secara fisik, namun keberadaannya tidak bermakna jika tidak memberikan kontribusi nyata.

Kontribusi itu sendiri tidak selalu dalam bentuk kepemimpinan struktural. Bisa berupa tenaga, pemikiran, dana, atau bahkan menjadi panitia kegiatan. Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Mahasiswa Universal memiliki jargon “Aku ada, aku bermakna bagi sesama.” Ungkapan ini mengandung resonansi filosofis dengan “Cogito ergo sum” (aku berpikir maka aku ada), tetapi dalam dimensi sosial, eksistensi manusia dibuktikan melalui kebermanfaatan, bukan sekadar berpikir.

Kebermanfaatan atau meaningfulness dalam kehidupan pun tidak harus spektakuler. Setidaknya, seseorang dapat memulai dari hal-hal dasar seperti berbakti kepada orang tua, lingkungan, dan komunitas. Mendoakan orang tua, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Saw:

تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ مِنَ الْوَلَدِ وَالرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا

Artinya: “Jika seorang hamba meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, maka itu akan memutus rezeki anak tersebut di dunia.” (HR. Hakim)Hadis ini menekankan pentingnya kontribusi spiritual. Bahkan ketika orang tua sudah wafat, dalam Sulam at-Taufīq disebutkan bahwa bentuk balas jasa dapat diwujudkan dengan bersedekah atas nama mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka.

Dalam rangka mengembangkan karakter mandiri yang siap berkontribusi, seseorang dianjurkan untuk melakukan hijrah, baik secara makāniyyah (fisik) maupun ma‘nawiyyah (spiritual). Hijrah maknawiyah mencakup perubahan pola pikir, perilaku, dan kebiasaan, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi. KH. Tatang mengingatkan agar para santri tidak terjebak dalam aktivitas scrolling media sosial yang tidak produktif, tetapi mengarahkan diri untuk scroll informasi yang bernilai dan membangun wawasan.

Sebagai penutup, beliau menegaskan pentingnya kesiapan diri menghadapi masa depan yang tidak pasti. Persiapan itu mencakup syukur, pembenahan diri, dan latihan pelayanan. Dengan terus melatih diri untuk berkontribusi secara nyata, santri tidak hanya siap dipimpin, tetapi juga siap memimpin.